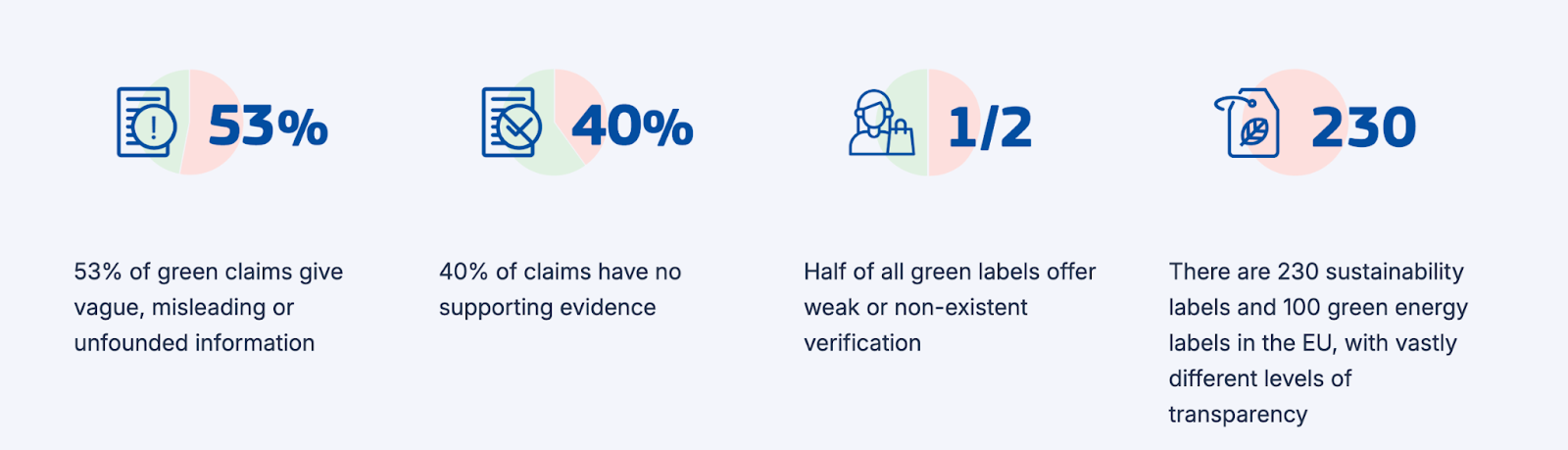

Le paysage des allégations environnementales en Europe s’apparente aujourd’hui à un véritable labyrinthe réglementaire. Selon une étude de la Commission, 53 % des allégations environnementales analysées étaient jugées vagues, infondées ou potentiellement trompeuses, et 40 % ne reposaient sur aucune donnée probante. Par allégation environnementale — ou green claim — on entend toute déclaration formulée par une entreprise visant à présenter ses produits, services ou activités comme ayant un impact positif sur l’environnement. Ces allégations peuvent être de nature diverse : un produit annoncé comme « neutre en carbone », une entreprise se déclarant « net-zéro », ou encore l’utilisation de termes tels que « respectueux du climat », « éco-responsable » ou « durable ».

Pourtant, derrière ces promesses de vertu écologique se cachent souvent des affirmations invérifiables, voire sans liens avec les trajectoires de décarbonation fondées sur la science. En 2020, la Commission européenne recensait plus de 230 labels de durabilité et une centaine de labels d’énergie verte sur le marché européen — illustrant la fragmentation extrême du cadre actuel.

Cette prolifération non encadrée d’allégations fragilise la confiance des consommateurs, mais aussi celle des investisseurs et des régulateurs. Elle rend difficile la distinction entre les entreprises qui s’engagent réellement dans une trajectoire de réduction et d’élimination des émissions, et celles qui exploitent les failles réglementaires pour verdir leur image à moindres frais.

Cette asymétrie fragilise la confiance des consommateurs, mais aussi celle des investisseurs et partenaires commerciaux. Pire, elle jette le discrédit sur des solutions pourtant indispensables à la neutralité climatique, comme le stockage géologique du CO₂, le biochar ou le captage direct dans l’air. Ces technologies d’EDC, bien qu’encore en phase de montée en puissance, offrent une permanence et une mesurabilité que la plupart des crédits carbone fondés sur l’évitement ne garantissent pas. Pourtant, d’après Carbon Gap, les crédits d’EDC représentaient 10 % des crédits échangés en 2022 sur le marché volontaire.

En l’absence de règles harmonisées pour encadrer la communication des entreprises sur leurs efforts climatiques, les initiatives sincères d’élimination du carbone risquent d’être assimilées à du greenwashing. Il devient dès lors urgent d’établir un socle de confiance, qui distingue les engagements réels des promesses creuses et oriente la demande vers des élimination durables, certifiées et compatibles avec les objectifs européens à long terme.

I – Objectifs et architecture de la Directive Green Claims

Pour répondre à la défiance croissante envers les allégations environnementales, la Commission européenne a présenté, en mars 2023, une proposition de directive visant à encadrer les « green claims » — ou allégations environnementales, ces déclarations explicites faites par les entreprises sur les performances environnementales de leurs produits ou de leurs activités. L’objectif central est clair : rendre ces affirmations fiables, comparables et vérifiables à l’échelle du marché intérieur, tout en protégeant les consommateurs contre le greenwashing et en instaurant des règles de concurrence équitables.

La directive (la directive sur les allégations environnementales ou GCD) s’appliquerait à toutes les allégations volontaires non déjà couvertes par d’autres textes sectoriels européens. Elle couvre donc un champ très large, y compris les allégations environnementales reposant sur l’usage de crédits carbone, notamment ceux issus de projets d’élimination du carbone (EDC). Elle vise ainsi à établir une cohérence avec les autres instruments du Pacte vert, comme le cadre de certification des éliminations de carbone (CRCF, voir notre analyse).

Sur le plan opérationnel, la directive impose plusieurs exigences structurantes.

- Toute allégation devra être étayée par une analyse du cycle de vie prenant en compte l’ensemble des impacts environnementaux significatifs.

- Les données utilisées devront être fondées sur des preuves scientifiques reconnues, et la validation passera obligatoirement par une vérification ex ante réalisée par un organisme accrédité.

- Les entreprises devront aussi spécifier clairement quelle part de leurs émissions est compensée, en distinguant les crédits liés à des réductions d’émissions de ceux relevant de l’EDC, avec une transparence complète sur la nature, l’origine et la qualité des crédits utilisés.

II – Un levier structurant pour la montée en puissance des EDC permanentes

Après son adoption par la Commission en mars 2023, la directive a été approuvée par le Parlement en mars 2024. Le processus de trilogue est en cours, avec une troisième session prévue le 10 juin 2025, en vue d’une transposition dans les droits nationaux à partir de 2026.

Au-delà de la lutte contre le greenwashing, la directive sur les allégations environnementales représente un levier stratégique pour accélérer le développement des solutions d’élimination du carbone (EDC) à long terme. Ces dernières seront indispensables pour compenser les émissions résiduelles incompressibles et atteindre les objectifs climatiques européens.

Les besoins en EDC à horizon 2050 sont considérables. Selon les estimations du Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ESABCC), l’Union Européenne devra éliminer chaque année entre 500 et 550 MtCO₂e, dont 200 à 250 MtCO₂e via des méthodes permanentes, telles que le stockage géologique ou la minéralisation du carbone. D’après le The State of Carbon Dioxide Removal 2024, la réalité est tout autre : en 2024 moins de 9 MtCO₂ ont été éliminées de manière permanente à l’échelle mondiale, soit moins de 0.4 % des éliminations actuellement comptabilisées (plus de 2 GtCO₂ sont éliminées chaque année par des méthodes temporaires, principalement l’afforestation, la reforestation et les changements de gestion des terres, exposées à un risque de réémission). L’écart entre le niveau de maturité technologique actuel et les besoins projetés souligne l’urgence d’un soutien politique cohérent.

Dans ce contexte, le marché volontaire du carbone reste aujourd’hui un des leviers principaux d’accès aux financements pour les projets d’EDC. L’absence de mécanismes réglementaires clairs, de prix plancher ou de subventions ciblées empêche encore les acteurs économiques de s’engager massivement dans ce domaine. La directive, en définissant des règles robustes pour encadrer les allégations liées à la compensation, peut créer un signal de marché décisif en favorisant la demande pour des éliminations permanentes, traçables et vérifiables.

Sans ce signal, les entreprises continueront à privilégier l’attentisme, au détriment des investissements dans des projets de long terme. Cela compromettrait non seulement la crédibilité des engagements climatiques privés, mais aussi la capacité de l’Union européenne à respecter sa trajectoire de neutralité carbone — et, à terme, à retirer de l’atmosphère davantage de CO₂ qu’elle n’en émet. Atteindre cet objectif d’élimination nette — c’est-à-dire une situation où les éliminations de CO₂ dépassent les émissions — nécessitera une montée en puissance rapide et coordonnée des solutions d’élimination du carbone, capables de garantir durabilité, traçabilité et intégrité climatique.

III – Pour l’AFEN, il faut une directive ambitieuse, compatible avec l’essor de l’EDC

Pour que la directive sur les allégations environnementales devienne un véritable catalyseur de l’élimination du carbone (EDC), elle doit intégrer des principes structurants. Sans eux, les entreprises ne disposent ni de la lisibilité ni de la sécurité nécessaires pour orienter leurs engagements vers des éliminations durables, compatibles avec la trajectoire climatique européenne.

Face aux arbitrages en cours dans le cadre des trilogues, l’AFEN a souhaité porter une position claire et constructive pour garantir que la directive sur les allégations environnementales puisse véritablement soutenir l’essor des solutions d’élimination du carbone (EDC). Dans une lettre adressée avec 38 de nos partenaires, aux co-rapporteurs du Parlement européen Sandro Gozi et Delara Burkhardt, ainsi qu’à la Représentation Permanente de la Pologne et à la Commissaire à l’Environnement Jessika Roswall, nous avons formulé trois recommandations prioritaires.

- D’abord, autoriser les allégations de compensation fondées sur l’EDC avant l’atteinte de la neutralité carbone, sous réserve que les entreprises démontrent une trajectoire robuste de réduction des émissions. Cette flexibilité encadrée est indispensable pour ne pas retarder les investissements privés dans l’EDC, au moment où le secteur en a le plus besoin pour se structurer.

- Ensuite, nous appelons à inscrire le principe du “Like-for-Like” dans le texte final, avec une mise en œuvre progressive. Ce principe, en conditionnant la compensation des émissions fossiles à l’utilisation d’EDC permanentes, est central pour assurer l’intégrité des engagements climatiques des entreprises. Concrètement, cela signifie que seules les EDC permanentes peuvent compenser des émissions fossiles, issues de la combustion de ressources géologiques (pétrole, gaz, charbon), dont le carbone a été stocké pendant des millions d’années. À l’inverse, les émissions biogéniques, résultant de la décomposition de matières organiques récentes (biomasse, agriculture), peuvent être compensées par des solutions temporaires, à condition que leur cycle carbone reste équilibré à court terme. Ce principe renforce l’intégrité climatique des actions des entreprises, en assurant une cohérence temporelle entre l’origine des émissions et la durabilité de leur compensation. Il doit cependant être introduit de manière progressive, via des actes délégués (Décrets d’application européen publiés par la Commission), afin de laisser au marché des EDC permanentes le temps nécessaire pour se structurer à grande échelle.

- Enfin, il est crucial de garantir l’usage exclusif de crédits d’EDC ex-post, certifiés selon le CRCF ou des standards internationaux équivalents, comme ceux validés par l’ICVCM. Ces garde-fous sont essentiels pour distinguer les crédits robustes des pratiques spéculatives, et renforcer la transparence des allégations. Pour cela, la directive sur les allégations environnementales (GCD) ne peut pas fonctionner en silo : elle doit s’inscrire dans un triptyque réglementaire essentiel pour encadrer la communication, la certification et le reporting des efforts climatiques des entreprises. Le CRCF définit les standards de qualité des éliminations de carbone en Europe. La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), quant à elle, impose depuis 2024 à un nombre croissant d’entreprises de publier des données détaillées sur leurs émissions, leurs réductions et leurs mécanismes de compensation.

Un besoin impératif de cohérence – Ces trois textes poursuivent des objectifs complémentaires mais doivent être cohérents dans leurs définitions, périmètres et exigences méthodologiques. À défaut, les entreprises risquent de naviguer dans un environnement fragmenté, où une élimination validée dans le cadre du CRCF ne serait pas nécessairement valorisable dans une déclaration climatique publique, ou encore où les données de la CSRD ne seraient pas utilisables pour étayer un green claim. Un alignement clair entre les textes est donc indispensable pour éviter les angles morts réglementaires et renforcer la lisibilité du cadre européen.

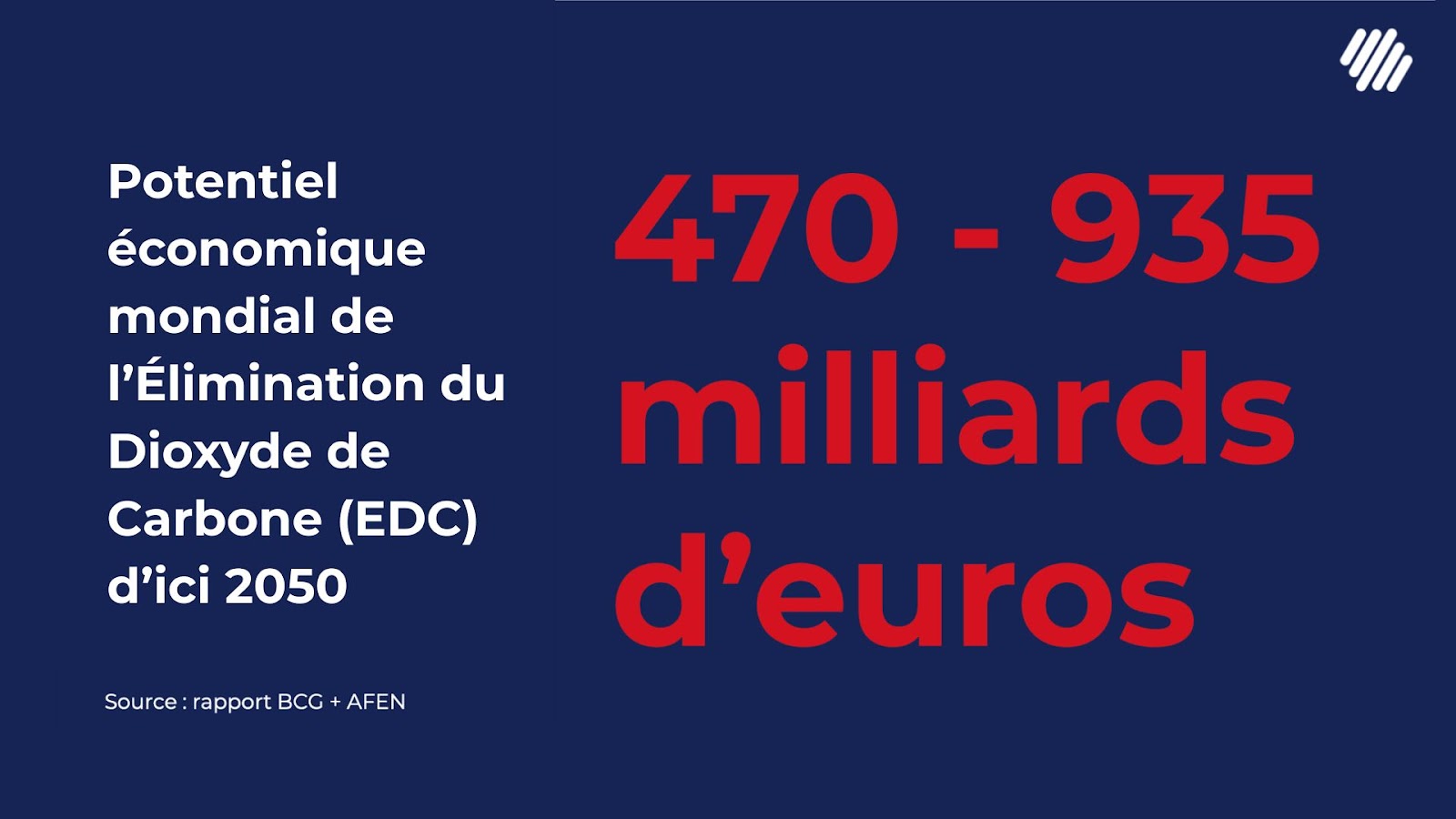

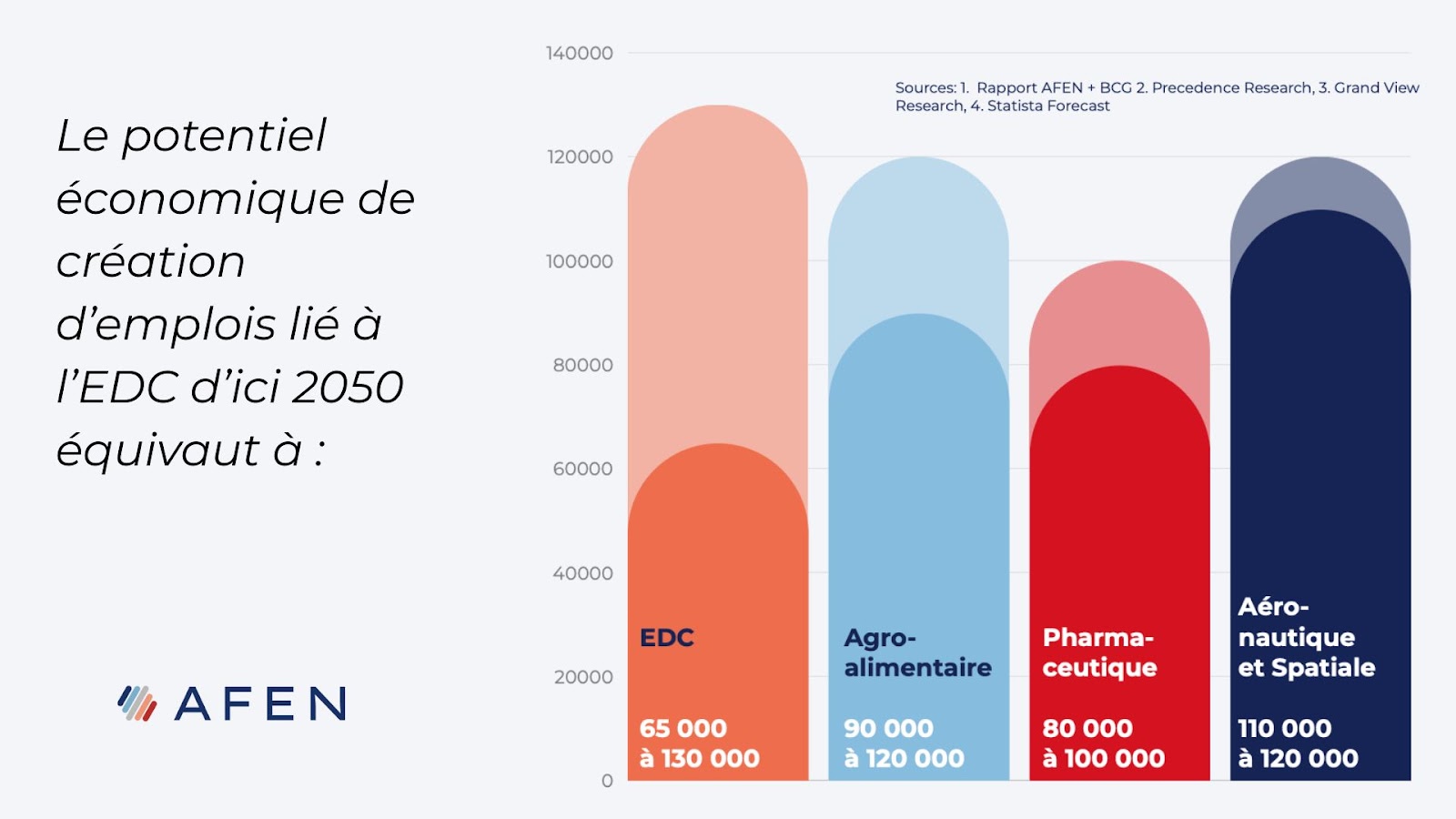

Ne pas intégrer ces principes exposerait le marché européen à un double risque : d’un côté, freiner l’investissement privé dans une filière encore émergente, de l’autre, priver l’Europe d’un outil stratégique dans sa trajectoire climatique. Rappelons qu’en Europe, le secteur des EDC pourrait générer jusqu’à 220 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 670 000 emplois d’ici 2050 d’après le rapport BCG x AFEN sur le potentiel Français et Européen de l’EDC. À l’heure des arbitrages, il est impératif que la directive crée les conditions d’une montée en puissance crédible et efficace de cette industrie essentielle.

Conclusion

Le troisième trilogue initialement prévu le 10 juin 2025 et repoussé à la fin du mois menace de retarder l’adoption de ce texte clé sur les allégations environnementales. Les mois à venir seront décisifs pour finaliser l’architecture de cette directive. L’adoption définitive du texte est attendue d’ici fin 2025, pour une transposition dans les législations nationales courant 2026.

Plusieurs points structurants restent à clarifier pour garantir l’efficacité et la cohérence du futur dispositif. Il est crucial de préciser la compatibilité entre les allégations autorisées par la directive et le cadre de reporting imposé par la CSRD, notamment en matière de transparence sur les émissions résiduelles et les crédits utilisés. Les règles de comptabilisation au regard des contributions nationales déterminées devront également être éclaircies, afin d’éviter toute double comptabilisation entre acteurs privés et États.

Dans ce contexte, les acteurs de l’élimination du carbone ont un rôle clé à jouer. Voici trois actions clés à mettre en avant :

- Pour les Acheteurs (entreprises) : Aligner les allégations climatiques avec les exigences de la directive pour valoriser des crédits d’EDC robustes, en distinguant réduction et élimination dans les bilans carbone, en privilégiant les crédits permanents et certifiés, et en assurant la cohérence avec les données CSRD. L’objectif est d’éviter le greenwashing et de renforcer la crédibilité des engagements net-zéro.

- Pour les Producteurs d’EDC : Préparer des portefeuilles de crédits conformes aux standards européens en concevant des projets traçables et permanents, en se positionnant sur les labels CRCF ou équivalents, et en contribuant aux consultations ouvertes. L’objectif est de sécuriser l’accès au marché des crédits d’EDC et de maximiser la valeur des projets.

- Pour les Pouvoirs publics : Faire converger les cadres GCD, CRCF et CSRD pour créer un environnement réglementaire lisible et incitatif, en introduisant le principe du Like-for-Like, en garantissant la valorisation des EDC certifiées dans les reportings CSRD, et en évitant la fragmentation entre reporting, certification et communication. L’objectif est d’envoyer un signal clair aux marchés et de déclencher les investissements nécessaires à l’industrialisation de l’EDC.

La directive sur les green claims constitue un tournant stratégique. Elle peut permettre à l’Union européenne de restaurer la crédibilité des engagements climatiques tout en créant un cadre propice à l’investissement dans des éliminations de carbone permanentes, vérifiables et de haute qualité. Pour l’AFEN, l’enjeu est double : assurer l’intégrité environnementale des allégations tout en soutenant la structuration d’un marché EDC européen, condition indispensable pour atteindre – et dépasser – la neutralité climatique d’ici 2050.

écrit par Raphaël Cario